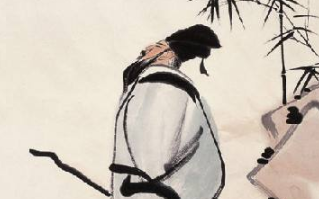

釋志南的《絕句·古木陰中系短篷》原文是什麼?如何理解?這是很多讀者都比較關心的問題,接下來 小編就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

《絕句·古木陰中系短篷》

古木陰中系短篷,杖藜扶我過橋東。

沾衣欲濕杏花雨,吹面不寒楊柳風。

翻譯

把小船停放拴在岸邊的古木樹蔭下;拄著拐杖走過橋的東邊恣意觀賞這春光。

杏花時節的蒙蒙細雨,像故意要沾濕我的衣裳似的下個不停;吹拂著臉龐的微風已感覺不到寒意,嫩綠的柳條隨風舞動,格外輕颺。

賞析

這首詩記述瞭作者一次遊覽的過程,運用擬人手法表現瞭春風的柔和溫暖,表達出作者對大自然的喜愛。

第一句“古木陰中系短篷”。古木,老樹。陰,樹蔭。系,拴。短篷,有篷的小船。意思說:我在一棵老樹蔭下拴住小船。它告訴我們,作者是乘船出來春遊的。而且這個地方有樹有水,是個好去處。古木成蔭,又乘帶篷的船,暗示瞭春來天暖,並會有風雨。

第二句“杖藜扶我過橋東”。杖藜,藜杖,藜是一種草,莖很堅硬,用它作的拐杖。“杖藜扶我”,實際是“我扶杖藜”。說藜杖扶著我,將杖擬人化,突出瞭藜杖的作用及我同藜杖間的感情。意思說:我扶著藜杖來到小橋東面。這句寫作者下瞭船,又扶杖步行,表明作者雖然年紀老瞭,但遊興很濃。其實在乘船途中,他已經在欣賞春天美景瞭,現在又徒步遊賞,可見春天景色的迷人。

上兩句主要寫春遊經過,於春遊興致中初步透露出春光的美好,那麼春光到底怎樣美好呢?作者在後面進行瞭具體描述。

次兩句通過自己的感覺來寫景物。眼前是杏花盛開,細雨綿綿,楊柳婀娜,微風拂面。詩人不從正面寫花草樹木,而是把春雨春風與杏花、楊柳結合,展示神態,重點放在“欲濕”、“不寒”二詞上。“欲濕”,表現瞭濛濛細雨似有若無的情景,又暗表細雨滋潤瞭雲蒸霞蔚般的杏花,花顯得更加嬌妍紅暈。“不寒”二字,點出季節,說春風撲面,帶有絲絲暖意,連綴下面風吹動細長柳條的輕盈多姿場面,越發表現出春的宜人。這樣表達,使整個畫面色彩繽紛,充滿著蓬勃生氣。詩人扶杖東行,一路紅杏灼灼,綠柳翩翩,細雨沾衣,似濕而不見濕,和風迎面吹來,不覺有一絲兒寒意,這是耐心愜意的春日遠足。

歷來寫春的句子,或渾寫——“等閑識得東風面,萬紫千紅總是春”(朱熹《春日》),或細寫——“花開紅樹亂鶯啼,草長平湖白鷺飛”(徐元傑《湖上》),志南這首詩將兩者結合起來,既有細微的描寫,又有對春天整個的感受,充滿喜悅之情。詩寫景凝練,意蘊豐富,讀來使人如聞似見。盡管在此之前,“杏花雨”、“楊柳風”這樣的詩境已廣泛為人們所用,但真正成為熟詞,不得不歸功於志南這兩句詩。元代虞集膾炙人口的《風入松》的名句“杏花春雨江南”所描繪的意境,除瞭受陸遊詩“小樓一夜聽春雨,深巷明朝賣杏花”影響外,或許也曾受此啟發。

這首詩寫春天美景,沒有一般地描繪花開鳥鳴,主要寫瞭春天的風雨。春風春雨也本是人們常見的現象,作者卻寫得有色有味,真切切感人。表現瞭作者體察的細膩和筆下的功夫。看得出,看似淺顯的詞句是經過精心錘煉的,因而韻味十足。他重點從感覺入手,寫自己春遊的喜悅心情,表達對生活的熱愛,也為讀者展現出春天無限美好的世界。

免責聲明:以上內容源自網絡,版權歸原作者所有,如有侵犯您的原創版權請告知,我們將盡快刪除相關內容。